Rouge garance et drones de guerre : premières leçons d'Ukraine

Dimanche 20 mars 2022, vingt-quatrième jour de la dernière guerre du vingtième siècle. Petit à petit, on voit se dessiner en Ukraine les nouvelles formes de combat : la révolution numérique s’invite chez Clausewitz.

« Nul État ne doit se permettre, dans une guerre avec un autre, des hostilités qui rendraient impossible, au retour de la paix, la confiance réciproque (…) » Il faut qu'il reste encore, au milieu de la guerre, quelque confiance dans les sentiments de l'ennemi ; autrement il n'y aurait plus de traité de paix possible, et les hostilités dégénéreraient en une guerre d'extermination (bellum internecinum), tandis que la guerre n'est que le triste moyen auquel on est condamné à permettre dans l'état de nature, pour soutenir son droit par la force (puisqu'il n'y a pas un point de tribunal établi qui puisse juger juridiquement).

Une batterie d'orgues de Staline (Katioucha) en 1942 à Stalingrad. DR.

Une batterie d'orgues de Staline (Katioucha) en 1942 à Stalingrad. DR.

Voici bientôt un mois que les Ukrainiens suscitent l'admiration et les Russes, l'effroi. Des soldats qui parlaient le plus souvent la langue de l'autre et chantaient les mêmes chansons aux mêmes mariages s'affrontaient avec les mêmes armes, prenaient sur les dépouilles de l'Armée Rouge. On voit ainsi à l'œuvre des chasseurs Mig 29, en service depuis 1982 ; des chars T-72, actifs depuis, l'auriez-vous deviné, 1972… Et les orgues de Staline, ces lance-roquettes multiples qui s'étaient illustrés à la bataille de Stalingrad, sont devenus les BM-21 Grad qui pilonnent aujourd'hui Kharkhiv et Marioupol. Conçus en 1963, ils forment des proies faciles pour les missiles « fire and forget » des Ukrainiens, comme le Javelin américain.

Dès le deuxième jour des opérations, les ukrainiens ont partagé des vidéos de chars et lance-roquettes détruits, ici des BM21-Grad près de Kharkiv, dans une vidéo reprise par l'antenne ukrainienne de Radio Free Europe, Radio Svoboda (un média financé par le Département d'État américain). Source: https://twitter.com/radiosvoboda/status/1497161995434536969

Dès le deuxième jour des opérations, les ukrainiens ont partagé des vidéos de chars et lance-roquettes détruits, ici des BM21-Grad près de Kharkiv, dans une vidéo reprise par l'antenne ukrainienne de Radio Free Europe, Radio Svoboda (un média financé par le Département d'État américain). Source: https://twitter.com/radiosvoboda/status/1497161995434536969Tirer, c'est oublier

Tout comme les drones et les munitions intelligentes comme l'américaine Exacto, ces missiles à vol autonome incarnent la robotisation progressive du combat. Dès la fin des années 2000, la Corée du Sud a commencé à démarrer face à la Corée du Nord des robots-sentinelle capables de prendre seuls la décision de faire feu, les Samsung SGR-A1. Le mouvement continue depuis, avec toute la célérité du mouvement dont les bureaucraties militaires sont capables.

La généralisation des drones en fournit le meilleur exemple. Les Ukrainiens utilisent par exemple des Bayraktar TB2. Ces drones turcs, bruyants et sans défense, d'un rayon d'action de 150 km, ne font 200 km/h que le vent dans le dos. Mais malgré le mépris dans lequel les tenaient les états-majors, ils se sont révélés terriblement meurtriers pour toutes les plates-formes d'armes terrestres russes, de la cavalerie à l'artillerie, des chars aux canons.

Le TB2 est bien loin des Predator américains. Mais ses successeurs ont déjà la possibilité de trouver eux-mêmes leurs cibles. Voici Kargu 2 en vol :

On peut aussi voir le drone assassin à l’œuvre sur des mannequins, dans une vidéo sur le site de Turkish Defense News. Mais ses trois caractéristiques les plus intéressantes ne tiennent pas à sa précision meurtrière, mais à deux technologies numériques : l'intelligence artificielle et la connectivité.

Des algorithmes de reconnaissance d’image basés sur le machine learning permettent à Kargu de trouver et suivre seul son objectif. Il devient donc possible de déployer le drone par avance, sur un théâtre d’opérations potentiel ; il y restera en sommeil jusqu’à ce qu’une cible se présente à lui.

Surtout, Kargu 2 n’est pas un drone conçu pour opérer seul, mais en essaim. La vidéo ci-dessus montre un vingtaine de robots partant s’acharner sur une cible désignée par un seul ordinateur (GCS, dans la légende, pour gun-computer system). Ses origines de simple robot-sentinelle s’éloignent à tire d’aile.

En revanche, son prix reste celui proche d’une tour d’observation en montagne, le sens de Kargu en turc: 2 millions de dollars. Autant dire qu’il est à la portée de toutes les armées du monde, régulières ou non. Et c’est ainsi qu’il est entré dans l’histoire. En 2020, un rapport des Nations-Unies l’a désigné comme le premier drone entièrement autonome à avoir jamais été engagé en combat. Le Groupe d’experts sur la Lybie laisse entendre que le premier soldat humain jamais tué par un robot autonome l’a probablement été par Kargu.

Bienvenue au XXIème siècle.

Des robots comme des poissons dans l’eau

On a beaucoup médit, à juste titre, de l’impéritie logistique de l’armée russe en Ukraine. Mais on n’a pas assez dit combien son équipement, les armes du XXème siècle, deviennent vulnérables, dépassées, bientôt inutiles. Un avion d’attaque au sol dispose sans doute, pour l’heure, de plus de puissance de feu qu’un essaim de drones. Mais il constitue aussi une cible qu’on peut abattre. Alors qu’un essaim…

C’est tout un débat sanglant. La stratégie russe en Ukraine s’inspire, sur le terrain, de la Syrie et de la Tchétchénie : tenir les campagnes et pilonner les villes, sans les prendre. La terrible perspective des combats de rue fait que les Russes se tiennent à distance de Kharkiv et Marioupol, laissant l’artillerie les réduire en cendres avant de s’y aventurer. Comme Alep, comme Grozny. Et ils tentent en parallèle d’affirmer leur supériorité technologique, avec des résultats mitigés.

En Ukraine, cela a pris la forme de l’annonce, vendredi 18 mars, que l’aviation russe avait détruit un entrepôt souterrain de munitions avec des missiles hypersoniques Kinjal. En Syrie, l’armée russe avait déployé pour les combats de rue des tanks robotisés, les Uran-9.

Un tank robotisé russe Uran-9 déployé en Syrie en 2019. Source : https://twitter.com/andreibtvt/status/1201203111177703426

Un tank robotisé russe Uran-9 déployé en Syrie en 2019. Source : https://twitter.com/andreibtvt/status/1201203111177703426En Syrie, ces essais n'ont pas été concluants. Les Uran-9 ont été redéployés pour des attaques ponctuelles contre des points forts. Et l’Ukraine n’a pas non plus illustré la capacité de l’armée russe à déployer un arsenal de haute technologie.

Il semble en outre évident que, dans les futures «guerres asymétriques», la souplesse des robots de combat favorise les guérilléros contre les armées régulières. Elle augmente la puissance de feu sans créer de cibles opérationnelles ou stratégiques. On connaît la formule de Mao Zedong : « Le rebelle vit dans la population comme un poisson dans l’eau ». Qu’on donne à l’insurgé des robots de combat, et plus personne ne pourra dire d’où vient le coup mortel qui le frappe.

Du Vietnam à l’Afghanistan via l’Irak, les armées d’occupation ont déjà montré leur incapacité à tenir durablement un pays étranger. Elle semble destinée à s’aggraver, au fur et à mesure que les armes du XXIème siècle se substituent à celles du XXème.

C’est là ce qui s’est engagé en Ukraine. A moins d’une réussite rapide des négociations, l’armée russe s’est enfoncée dans un bourbier sanglant où toute victoire ne sera qu’éphémère. On a beau dire que l'armée russe a atteint l'essentiel de ses objectifs probables en moitié moins de temps que l'armée américaine en Iraq (qui avait employé 42 jours pour atteindre Bagdad), chacun le sait : Vladimir Poutine, qui n’est certainement pas si fou qu’on l’a dit, Volodimir Zelensky, qui risque sa vie chaque jour, et tout aussi bien Joe Biden, qui ne risque que son honneur (et le nôtre).

De là, l’horrifiante escalade russe : Poutine ne peut ignorer que le temps joue contre lui. Comme les Américains continuent de signaler qu’ils ne lui opposeront rien de sérieux, il pourrait bien n’en être qu’à ses débuts. Mais il faut tout de même espérer que la raison prévale. L’Ukraine et la Russie ont une histoire aussi entremêlée que l’Ecosse et l’Angleterre, la Catalogne et l’Espagne, la Bretagne et la France. Dire que Moscou pourrait engager des gaz neurotoxiques ou des armes nucléaires tactiques contre Kiev, c’est imaginer Londres rasant Edimbourg ou Paris, Rennes. La logique diplomatico-militaire, et encore moins celle de l'armement, ne fait pas tout.

Joe Biden, qui avait été comparé à Roosevelt lors de son élection, ne réussira peut-être pas à se transformer en Chamberlain. En revanche, on peut tirer de cette dynamique technologique qui sous-tend la guerre en Ukraine quelques leçons pour le grand réarmement qui se prépare, non seulement en Allemagne mais dans toute l’Europe.

Le 30 septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain brandit à la foule le traité de Munich. D.R.

Le 30 septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain brandit à la foule le traité de Munich. D.R.Contre une nouvelle ligne Maginot

Dimanche 27 février, le chancelier allemand a débloqué 100 milliard d'euros dès cette année pour la défense, s'engageant à porter son budget annuel au-delà des 2% de son PIB, soit environ 80 milliards d'euros par an, deux fois le budget français actuel. La France dispose des plus importantes forces armées des pays de l'Union européenne, mais elles se sont fortement réduites depuis la fin de la guerre froide: 6 fois moins de chars, 3 fois moins d’avions de combat, 2 fois moins de grands bâtiments de surface qu’en 1991, rappelle le rapport parlementaire Mirallès-Thiériot, publié une semaine avant l’invasion de l’Ukraine.

La pente naturelle des Etats et des armées consistera à céder au lobbying de l’industrie de l’armement et se à doter à nouveau de grandes plateformes d’armes. Mais l’intelligence commande de se garder de ce genre d’arguments, quelle que soit la force politique qu’ils prendront au fur et à mesure que se déroule la tragédie du Dniepr.

Primo, un tel réarmement « à la papa » bénéficiera principalement à l’industrie militaire américaine. Les Français auront beau se plaindre que l’Allemagne et les autres pays de l’Union préfèrent les F-35 aux Rafale, la vérité est que la garantie de sécurité européenne vient d’abord des Etats-Unis. Le rapport symbiotique entre l’Otan et le Pentagone ne disparaîtra pas, même si l’Union Européenne se dote enfin d’une défense commune.

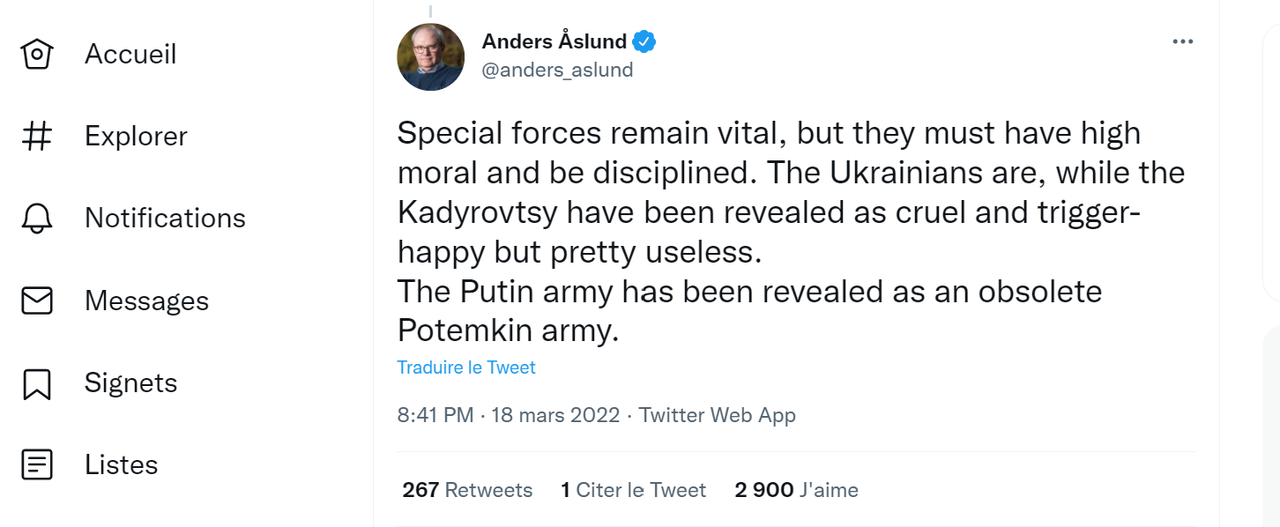

Secundo, même si les grandes plates-formes d’armes du siècle dernier ne sont pas encore obsolètes, comme le soutient par exemple l'économiste Anders Aslund, elles risquent bien de ne servir, ce siècle-ci, que d’entraînement à des essaims de robots de combat.

«L'armée de Poutine s'est révélée une armée Potemkine obsolète» soutient l'économiste suédois Anders Aslund, spécialiste de la Russie et de l'ancienne Union soviétique. Source: https://twitter.com/anders_aslund/status/1504905950637010948

«L'armée de Poutine s'est révélée une armée Potemkine obsolète» soutient l'économiste suédois Anders Aslund, spécialiste de la Russie et de l'ancienne Union soviétique. Source: https://twitter.com/anders_aslund/status/1504905950637010948 Le risque est réel que l'inertie bureaucratique et l'incertitude stratégique conduise militaires et politiques à faire le choix du passé. Ce ne serait pas la première fois...

Le 5 septembre 1914, Charles Péguy est mort debout, l’épée à la main, le rouge garance de ses pantalons de lieutenant d’infanterie le désignant clairement aux balles allemandes. Il a fallu un an de guerre pour que l’armée française se défasse d’un uniforme qu’elle portait depuis Charles X et plus de trois ans pour que ses fantassins, désormais bleu horizon, apprennent à marcher derrière un char.

DR. Source : https://clanttila.files.wordpress.com/2014/02/infanterie-de-ligne-en-avant-a-la-baionnette.jpg

DR. Source : https://clanttila.files.wordpress.com/2014/02/infanterie-de-ligne-en-avant-a-la-baionnette.jpgDe même, pendant l’entre-deux-guerres, la voix des théoriciens de la guerre des chars, comme un certain De Gaulle, ne porta pas dans le fracas de la construction de la ligne Maginot.

Peut-être pourrions-nous faire mieux, cette fois.

Si elle veut préparer les conflits de ce siècle-ci, l’Europe de la défense doit se construire sur l’innovation, la cyber guerre et les robots de combat. Outre-Atlantique, l’agence de la recherche du Pentagone, la Darpa, dispose du plus illustre des carnets de chasse : Internet est né d’un de ses projets, Arpanet.

Le temps est venu de poser une Darpa européenne comme première pierre d’une défense commune.

Vos réactions et commentaires sont les bienvenus, ainsi que toute suggestion pour une prochaine «critique de la déraison technologique»: écrivez-moi à jean@rognetta.net

A lire aussi sur Qant :