Iter : le doute ukrainien

La mise au ban de la Russie a chamboulé les collaborations scientifiques internationales, notamment dans l’espace. Son statut spécial protège, encore quelques mois, le projet d’industrialisation de la fusion nucléaire Iter. Mais chaque acte de barbarie en Ukraine pèse sur la recherche scientifique mondiale.

Au nord d’Aix-en-Provence, à Saint-Paul-lez-Durance, sur le site d’Iter, le drapeau russe flotte encore à côté de l’américain. La fédération de Russie est en effet l’un des sept membres fondateurs de ce colossal projet scientifique, qui ouvre la voie à l’exploitation industrielle de la fusion nucléaire. L’optimisme qu’on y affiche n’empêche pas une inquiétude plus générale de serpenter.

Comme une ambassade, le siège d’Iter dans les Bouches-du-Rhône est doté d’extraterritoralité Les drapeaux des sept membres fondateurs s’y affichent côte-à-côte : de droite à gauche, après Iter, USA, Russie, Corée, Japon, Inde, Europe, Chine.

Comme une ambassade, le siège d’Iter dans les Bouches-du-Rhône est doté d’extraterritoralité Les drapeaux des sept membres fondateurs s’y affichent côte-à-côte : de droite à gauche, après Iter, USA, Russie, Corée, Japon, Inde, Europe, Chine.

A la COP26, Iter se présentait comme l’un des projets scientifiques avec le plus grand potentiel contre le réchauffement climatique. Ce tokamak géant, dont les aimants génèrent 300 000 fois le champ magnétique terrestre pour contenir le plasma de la fusion nucléaire, qui brûlera à 150 millions degrés centigrades, doit montrer que l’on peut industrialiser la fusion nucléaire. S’il réussit, elle pourra se généraliser à la fin du siècle, permettant de tendre vers un mix énergétique entièrement décarboné, mi-nucléaire mi-renouvelable. La fusion nucléaire est en effet exempte des risques de sûreté qui pèsent sur la fission, et elle évacue le problème des déchets de haute activité à vie longue.

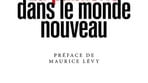

Le puits d’assemblage du tokamak d’Iter. La première bobine est visible à la base. La dernière, en cours de fabrication, doit être livrée en juin par la Russie.

Le puits d’assemblage du tokamak d’Iter. La première bobine est visible à la base. La dernière, en cours de fabrication, doit être livrée en juin par la Russie.La crise de la Covid-19 a déjà provoqué quelques retards dans la construction mais pour l’heure, Iter maintient son objectif : premier plasma d’ici à cinq ans ; pleine puissance dix ans plus tard. Les pays fondateurs ont déjà commencé à discuter des la prochaine étape, un démonstrateur industriel, mais l’ombre de l’invasion de l’Ukraine pèse sur les pièces que doit livrer la Russie. En particulier, le chantier naval de Saint-Pétersbourg est en train de fabriquer la dernière grande bobine, qui sera assemblée tout en haut du tocamak. Elle doit être livrée en juin, mais sous le régime de sanctions actuels, il lui sera impossible de quitter la Russie par bateau et d’atteindre Marseille. Le retard de livraison n’impactera pas l’assemblage avant plusieurs années, mais il posera des problèmes de stockage importants, pour lesquels le chantier naval n’est pas préparé. Même Iter, pourtant l’une des plus protégées de toutes les initiatives scientifiques internationales qui comprennent la Russie, pourrait ainsi devenir une victime collatérale de l’indignation contre la barbarie russe.

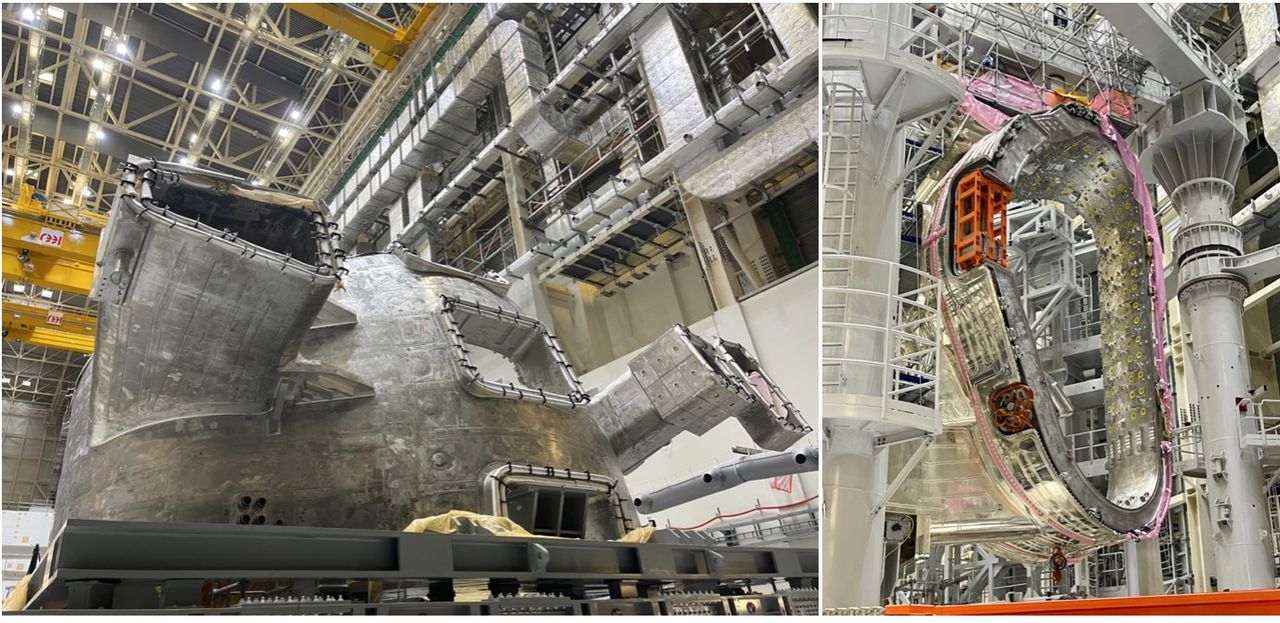

Deux pièces géantes du tokamak proches de l’assemblage.

Deux pièces géantes du tokamak proches de l’assemblage. Pendant la guerre froide, les collaborations scientifiques entre les deux blocs étaient restées intactes. Iter, par exemple, a été lancé en 1985 conjointement par l’Amérique de Reagan et la Russie de Gorbatchev. Il aura fallu l’indignation causée par l’invasion de l’Ukraine pour les remettre en cause.

Mi-mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a mis en garde contre le risque que les sanctions après l’invasion de l’Ukraine provoquent la chute de la station spatiale internationale. La Nasa a répliqué en annonçant qu’elle travaille à des solutions de remplacement. En attendant, l’agence spatiale européenne ESA se sépare du lanceur Soyouz et du personnel russe de la base de Kourou. Cela reportera à 2026, au mieux, le projet d’exploration martienne Exomars, qui devait se poser sur la planète rouge cette année.

En France, l’agence nationale de la recherche (ANR) a suspendu son partenariat avec la Russian Science Foundation, et cessé de financer tout projet associant des laboratoires russes ou biélorusses. Le CNRS, l’Inserm, l’Inrae et l’Institut Pasteur ont tous interrompu leurs collaborations avec des laboratoires russes. Le Cern a fait chorus, suspendant le statut d'observateur de la Russie.

La Russie a tenté de renverser la situation à son avantage. Dmitri Rogozine, haut en couleur directeur général de Roscosmos, s’est notamment illustré en proposant une carte des lieux où la station spatiale internationale pourrait s’écraser si les vaisseaux russes cessent de l’alimenter – l’immense Russie en étant étonnamment protégée. Mais ces menaces sonnent creux. Elle se fondent sur l’idée que le reste du monde ne peut se passer de la Russie pour l’exploration spatiale, voire que c’est la Russie qui se retire d’elle-même du jeu international.

Indignation muselée

Au contraire, dans les premiers jours de l’invasion, l’Académie des Sciences russe avait demandé la cessation des hostilités. Presque 8 000 scientifiques russes avaient signé une lettre ouverte qui considérait que la fédération de Russie était «l’agresseur militaire» de l’Ukraine et un «Etat-voyou». Le nouveau tour de vis de la censure, qui les menace de quinze ans de prison, les a réduits au silence.

L'indignation internationale a pris le relais. Alors que s’égrènent les nouvelles de viols et de massacres, de Marioupol à Boucha, on ne voit pas comment les collaborations scientifiques pourraient reprendre, même après un hypothétique cessez-le-feu.

«Les Lumières s'éteignent dans toute l’Europe...» selon la fameuse formule de Lord Grey en août 1914. Le futur chancelier de l’université d’Oxford ajoutait : «Nous ne les reverrons pas s'allumer de notre vivant». Ce serait aujourd’hui prématuré. Mais le risque est là.