« Cryptoactifs: les Verts européens ont commis une faute politique grave » - Hubert de Vauplane

Alors que s’enclenche la course aux monnaies numériques de banque centrale (CBDC), les Européens n'ont pas encore pris la mesure des enjeux stratégiques des crypto actifs.

Avocat associé au cabinet Kramer Levin et enseignant à Sciences Po Paris, Hubert de Vauplane est l'un des premiers penseurs du droit des crypto actifs et de la Blockchain en France. Dernier ouvrage paru : Endettez-vous! Plaidoyer pour une juste dette (Première Partie, 2020).

Avocat associé au cabinet Kramer Levin et enseignant à Sciences Po Paris, Hubert de Vauplane est l'un des premiers penseurs du droit des crypto actifs et de la Blockchain en France. Dernier ouvrage paru : Endettez-vous! Plaidoyer pour une juste dette (Première Partie, 2020).Qant : Le microcosme français des crypto-actifs est en train de s’insurger contre le projet de règlement européen sur le secteur. Y a-t-il vraiment, si l’on ose dire, anguille sous ce Mica (Markets in crypto-assets) ?

Hubert de Vauplane : Comme souvent quand la politique s’empare de questions techniques, on apporte de mauvaises réponses à de bonnes questions. Quand le projet Mica a été voté au Parlement européen, lundi 14 dernier en commission, le débat s’est centré sur la consommation électrique de la blockchain et donc son empreinte carbone après de nombreuses discussions lors des travaux en commission. Un amendement des Verts européens a voulu tout simplement interdire les protocoles blockchain les plus gourmands en consommation électrique, qui utilisent le consensus dit « proof of work ». D’où le tollé : vouloir interdire Bitcoin et Ethereum en Europe n’était évidemment pas réaliste.

L’amendement a été rejeté, au profit de celui du rapporteur de la commission des affaires économiques et monétaires, le démocrate-chrétien allemand Stefan Berger. Dans une recherche de compromis, cependant, il a repris partiellement l’idée, en prévoyant de faire rentrer les blockchains dans la taxonomie européenne des activités durables, adoptée l’an dernier par la Commission.

Le projet de règlement est désormais en « trilogue » : il fait l’objet de discussions tripartites entre la commission européenne, le parlement et le conseil des Etats membres. Quand un compromis aura été trouvé, il sera soumis au parlement en assemblée plénière. Les discussions ne sont donc pas terminées.

L’inconvénient, c’est que la taxonomie n’a pas été pensée pour des protocoles informatiques non incarnés par des personnes morales. Le droit européen prône en général la neutralité technologique, et en particulier en matière digitale ; il serait incohérent d’attendre qu’il interdise telle blockchain en faveur de telle autre pour tel ou tel motif. C’est l’usage de la technologie qu’il faut règlementer, et non la technologie elle-même ! Ou, s’agissant d’émissions carbone, les data centers.

Qant : Dans le décret exécutif que le président américain Joe Biden a signé la semaine précédente, le 10 mars, il n’est d’ailleurs pas question de consommation électrique, mais de dollar numérique.

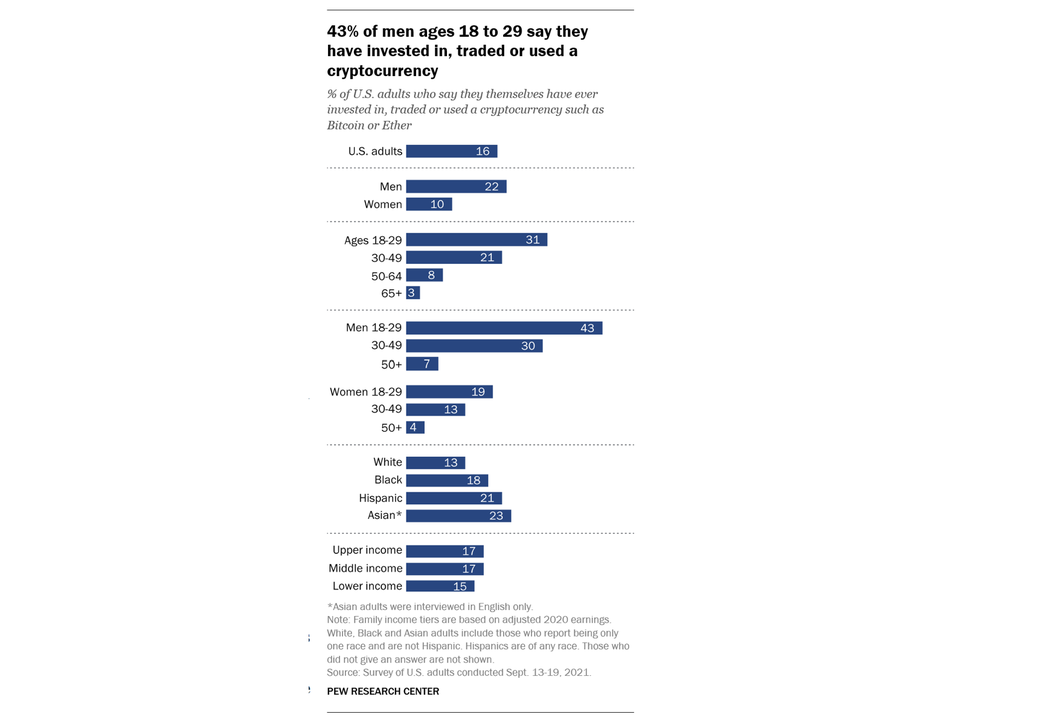

Hubert de Vauplane : Le président Biden voit dans les actifs numériques une question de souveraineté où les Etats-Unis doivent rester leaders. Et il a raison. Les Etats-Unis ont mieux cerné le sujet que les Européens car, outre-Atlantique, l'usage en est beaucoup plus courant : 40 millions d’Américains ont déjà investi en crypto-actifs ou commercé en cryptomonnaies. D’après une étude de Pew Research, que l’on cite généralement, le phénomène touche presque un tiers des Américains de moins de quarante ans. Mais le système bancaire est resté frileux. Pour le mobiliser, Joe Biden invite donc le Trésor a étudier l’impact des crypto actifs sur la stabilité financière et il incite la Federal Reserve à préparer le dollar numérique.

«40 millions d’Américains ont déjà investi en crypto-actifs ou commercé en cryptomonnaies». Source : https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/11/11/16-of-americans-say-they-have-ever-invested-in-traded-or-used-cryptocurrency/

«40 millions d’Américains ont déjà investi en crypto-actifs ou commercé en cryptomonnaies». Source : https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/11/11/16-of-americans-say-they-have-ever-invested-in-traded-or-used-cryptocurrency/Les Etats-Unis entrent ainsi dans la course aux monnaies digitales de banque centrale, rejoignant la Chine et surtout l’Europe. La BCE prévoit de lancer dès 2024 l’euro numérique, aujourd’hui en phase pilote. Mica entrera en vigueur la même année. Pour faire court, on peut dire que l’Europe est en retard pour l’usage et en avance pour la règlementation…

Qant : Qu’y a-t-il alors de substantiel dans le projet Mica ?

Hubert de Vauplane : En général, Mica prévoit de réglementer l’activité en crypto actifs à l’instar de l’intermédiation en produits financiers, créant des brokers-dealers en crypto actifs. Cela est de bon sens. Le principal sujet, c’est les stablecoins, des crypto actifs indexés sur une devise de référence ou un panier de devises. Pour qu’une entreprise commerciale puisse émettre des stablecoins libellés en une monnaie de l’Union européenne, il lui faudra demander un agrément d’établissement de crédit ou d'émetteur de monnaie électronique, ce qui est une contrainte lourde. Cela s’explique par l’origine du projet de règlement : il s’agissait pour les Européens de faire pièce à Libra/Diem. Maintenant qu'ils ont réussi, ils entendent se prévenir de toute autre tentative semblable, de la part d’un géant numérique américain ou chinois.

Ainsi, tout émetteur basé hors d’Europe qui veut utiliser une devise de l’Union européenne devra tout de même appliquer notre réglementation, même si les utilisateurs sont hors de l’UE.

On s’inspire ici clairement des Américains en matière d’extraterritorialité mais surtout, Mica doit donc se comprendre comme un dispositif de souveraineté numérique. En prétendant kidnapper le texte, les Verts ont commis une faute politique grave. Ils ont montré leur manque de vision aussi bien en termes de technologie que de souveraineté digitale européenne.

Propos recueillis le 20 mars 2022.

A lire aussi sur Qant :

– Bulles techs et blés d'Ukraine (20/03/22)

– Rouge garance et drones de guerre : premières leçons d'Ukraine (20/03/22)